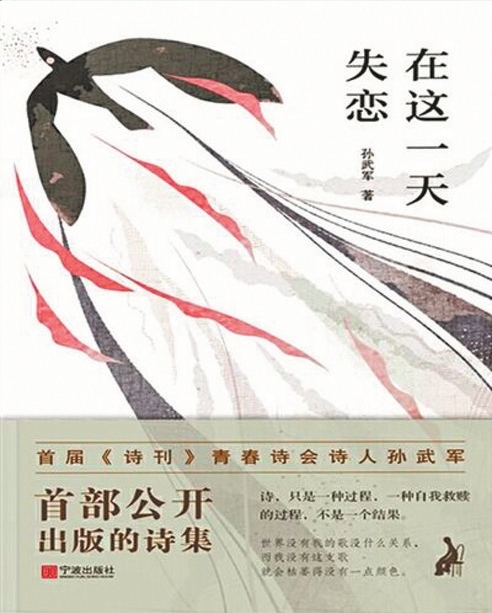

- 以诗之名义回归

- www.nhnews.com.cn 宁海新闻网 2022年04月01日 09:10:41

-

南溪生

(一)

一首真正的好诗和人一样,秉性格局都长在脸上,遇见了就如恋爱,容易一见钟情。而好的诗歌大抵都具备三个要素:语言形式上的不同凡响;内容上的大可玩味;情感上的共鸣震撼。

诗人孙武军的《李煜》即是这样一首诗,见到它的第一眼心里就被紧紧抓住了。

这不是一首简单意义上通过历史人物来借此喻彼的现代诗,更不是一首讽喻诗。它所呈现出来的丰富性和深刻性,具有时间维度和空间维度无限拓展的可能,在语言节奏的娴熟把控、艺术手法的运用上,也令人击节赞叹。

(二)

李煜,是历史上众所周知的人物,一个乱世偏居一隅苦苦挣扎却注定败亡的末代君王。而李煜与其他被历史的尘烟湮没的末代君王不同,他之所以被人记住,被人同情,被人反复提及,恰恰是他的另一个身份——一个杰出的词人,被王国维誉为“词自李后主后眼界始大”的一代词宗,是“做个才子真绝代,奈何生在帝王家”的悲剧人物。当然,他的悲剧决不仅仅是性格使然,而是历史必然。他愣是让摇摇欲坠的南唐小朝廷在大宋之榻侧苟延残喘了十五年,岂是一个简单的无能之辈可以一言蔽之!

从诗歌创作来讲,越是拿这样的历史人物入诗看起来就越危险,因为你很难找到一个出人意料的新颖的角度切入。换言之,你很容易陷入庸常的别人反复咀嚼过的老套和窠臼中。但是孙诗入笔即非凡——

“李煜,我只是和你谈谈诗,你不要杀我

让我握住你的手,剑在何处”

诗人以穿越的方式站到李煜面前,他的目的纯粹——仅仅是想和他谈谈诗。一个现代诗人穿越千年和另一个诗人谈谈诗,这画面想想就够有意思。但诗人担心,李煜会有出格的举动,对诗人的唐突并不待见,要拿剑杀人。一个温文尔雅的帝王,词人,怎么可能对一个素昧平生者拔剑相向呢?唯一的解释是,此时的李煜已经不是帝王,而是阶下囚。从天上跌落凡间的巨大落差和遭际,杀人不是没有可能。一个“杀”字,使整首诗始终就笼罩在一种凶险不祥的气氛中。诗人自己曾说,“谈谈诗会有这种气氛,我喜欢,当然是以诗的意义”。也就是说,这种气氛是诗人刻意营造的,是诗人想要的。而这让诗歌一开始就瞬间进入一种戏剧冲突的效果。但诗人马上又抛开这种担心,而是示以友好地要握住对方的手,似是在传递诗人对另一个诗人设身处地的同情,以及关怀和安慰。

“你白衣负荆,跪伏在征服者的马蹄下

我庆幸竟有这样深刻的耻辱

你不要这样看着我

在你跪下来的时候

你的沈腰潘鬓

你烂嚼红茸的女人

你的雕栏玉砌,无限江山

这些华丽的尘埃纷纷从你身上脱落”

一个一国之君,不得不负着荆跪伏在别人的马蹄下,其耻辱何其甚也!帝王的身份被无情剥夺,所有曾经属于他的美好烟消云散。但诗人偏要说“我庆幸竟有这样深刻的耻辱”!别人的耻辱竟要庆幸,这不是往血淋淋的伤口撒盐?诗人难道刻薄冷酷如斯?当然不是。诗人所庆幸的断非耻辱本身,更可能是这一耻辱所造成的事实结果——国家不幸诗家幸,亡国毁了你曾身为现实世界皇帝的李煜,却成就了你诗词世界千古帝王的李煜。不过,这种明显带着反讽意味的手法极度强化了诗歌的艺术效果。

“李煜,只为你,我庆幸折磨与侮辱

只有痛苦的锤凿

凿去你所有废弃的部分

最后出现的

才能是你这个人”

至此,诗人真正想要表达的已经越来越清晰:折磨和侮辱固然不幸,但正因为这种从高处跌落的不幸才让人清醒,才会让人自我审视、观照和反思。废弃的部分,多半就是帝王身份的加持,现在没有了,你就是一个普通人,是一个“赤裸裸”回归本真的人。皇帝性消失,人性回归。人性回归后的李煜,才会静下心来思考“我是谁?我从哪里来?我要向何处去?”这样最基本也是最根本的哲学命题。

“做一个人,当然很忧伤很痛苦

这就是为什么做了一个人后,还要做一个诗人”

诗歌的主旨此时也从李煜的悲剧本身跳出来,而是开始探讨什么是诗人。为什么做诗人?诗人是最纯粹的人。所谓纯粹就是充满人性,而人性中最具有诗意的则是忧伤。正如诗人孙武军自己所说,“诗人是人类中承载痛苦与忧伤的人”。于李煜而言,人性和皇帝性是互为矛盾的,当皇帝的时候人性部分少或者隐去了,故让他早期的诗歌始终沉湎于“临春谁更飘香屑,醉拍阑干情味切”这样你侬我侬的低格调中。而一旦成为俘虏,人性开始充盈,痛苦忧伤尤甚,一切景语皆情语,诗词格调瞬间升华。

(三)

诗人的本质是什么?袁枚说,“诗人者,不失其赤子之心者也。”因有赤子之心,故纯粹纯正,故有骨子里的良善,故能人溺己溺,故见不得人世间一切悲苦。一个普通人,面临的最大困苦不过生存二字,因其眼里所见只是自己、只是身侧,眼界和格局如此。而作为怀着一颗赤子之心的诗人则不然,其所见所思所感所悲岂止自身,其困苦(不仅痛苦)忧伤也无疑十倍百倍于常人。真诗人,应该是人的升华,是坐于云端之上的人,也是俯视苍生的人。

“一个皇帝对于失去江山美人的忧伤

最终成为一个人对于失去的忧伤

春花秋月

落花流水

一江春水向东流

李煜,失去,让它们如此美好

人无法承受这样的失去,只有语言可以”

无论是皇帝还是一个普通人,对于失去原本拥有的美好自然痛苦忧伤,但为什么要说“失去,让它们如此美好”?这看起来像是一个悖论。江山美人也好,春花秋月落花流水也罢,美好是因为它存在,怎会是因为失去?这就可能涉及到诗人深层次的世界观,世界上的万事万物都在流动着,变化着,没有什么是能始终拥有或占有的。“逝者如斯夫”“人不可能两次踏进同一条河流”……流动,失去,不断地失去,才是世界的本真状态。作为个体的人,很多时候没法承受这样的失去,但语言可以,这就又涉及诗人的诗歌观了。“相信诗意的永恒”,相信诗意的光会通过最高级的语言形态和艺术形态“穿透生命时区的屏障”。这也正如西方某著名诗人所说的,“诗一点也不是以美为目的,为唯一的食粮”。诗,让永恒成为了可能。

“李煜,是不是太痛苦了,你每日烧香拜佛

‘既然一切都是失去

为什么

我今生今世摆脱不了诗人的宿命’

你祈求的泪水

一滴一滴全是文字

全是让佛祖也触景生情的世界”

缪塞说过,最美的诗歌是最绝望的诗歌,有些不朽的篇章是纯粹的眼泪。李煜在亡国之后的作品,字字句句都是泪,又岂止是泪,简直就是尼采所谓“以血书者”。

“为什么我今生今世摆脱不了诗人的宿命”,这看似是李煜在自问,但又何尝不是诗人在借李煜之口说出自己,说出诗人们一直以来普遍的状态——不管他看上去多么乐观,但他的底色始终是忧郁的。因为诗人是被选择的。“不是我在找诗,而是诗在找我”(特朗斯特罗姆),如同约拿被上帝捉去做先知,上帝给诗人孩子一样明亮澄澈的眼睛,昆虫一样充满灵性的触角,同时又要他们不断经受铁匠的锤击,“从他们痛苦的胸腔收集气息,从他们干涸的眼睛上盛满露水,从他们干瘪的嘴唇上夺取歌声”。

- 责任编辑: 葛艺 稿源: 宁海新闻网

您当前的位置 : 宁海新闻网 > 宁海新闻